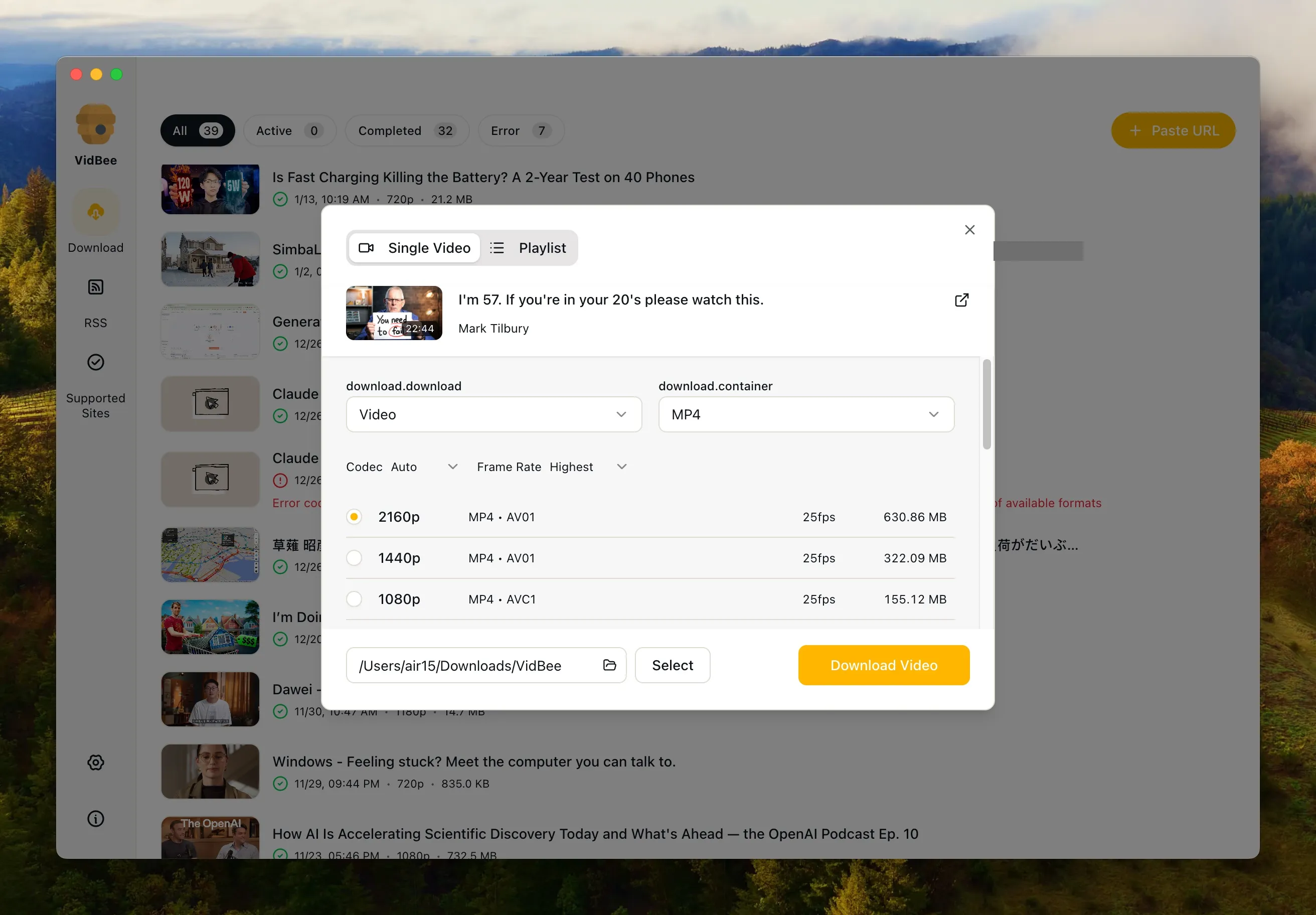

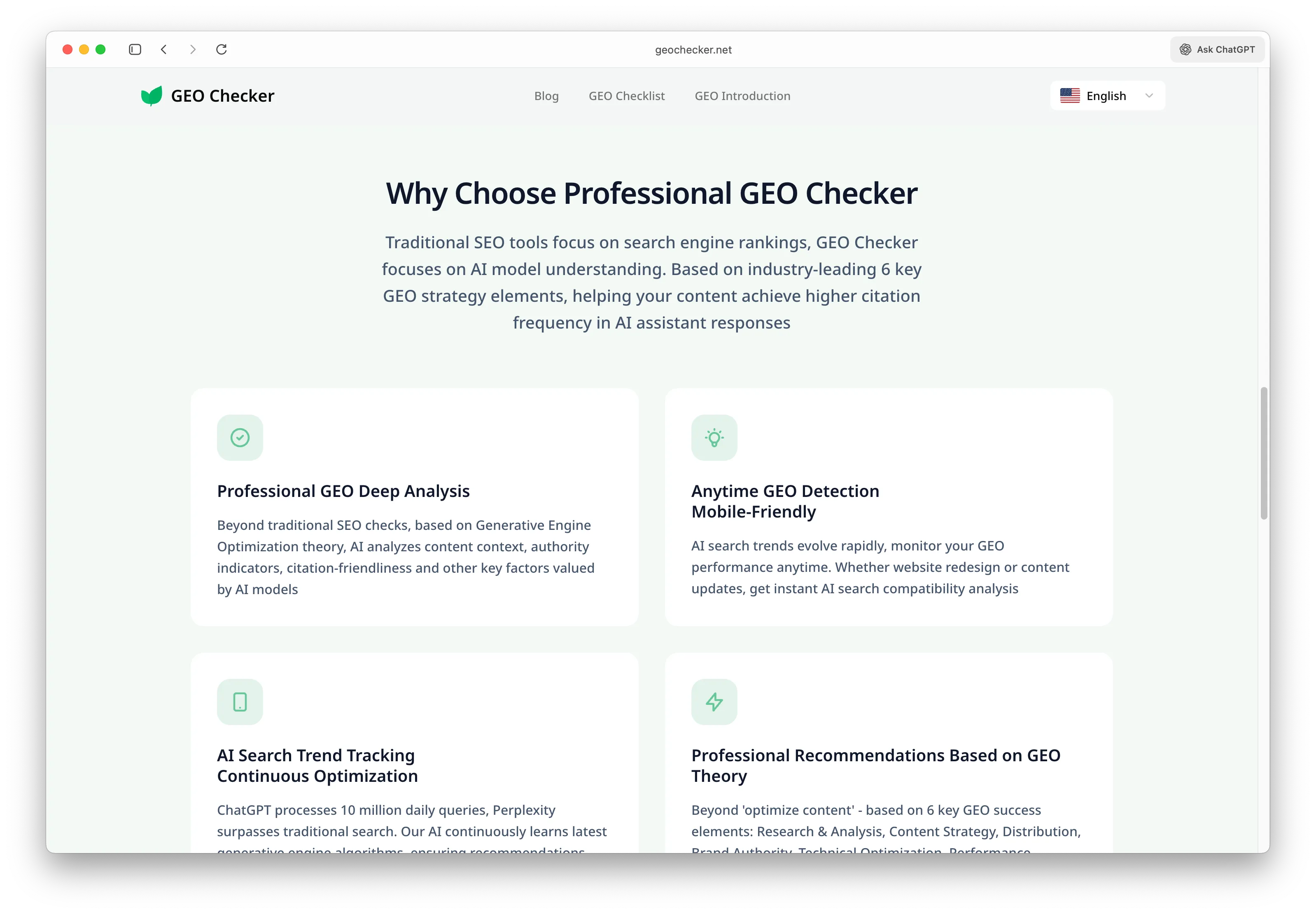

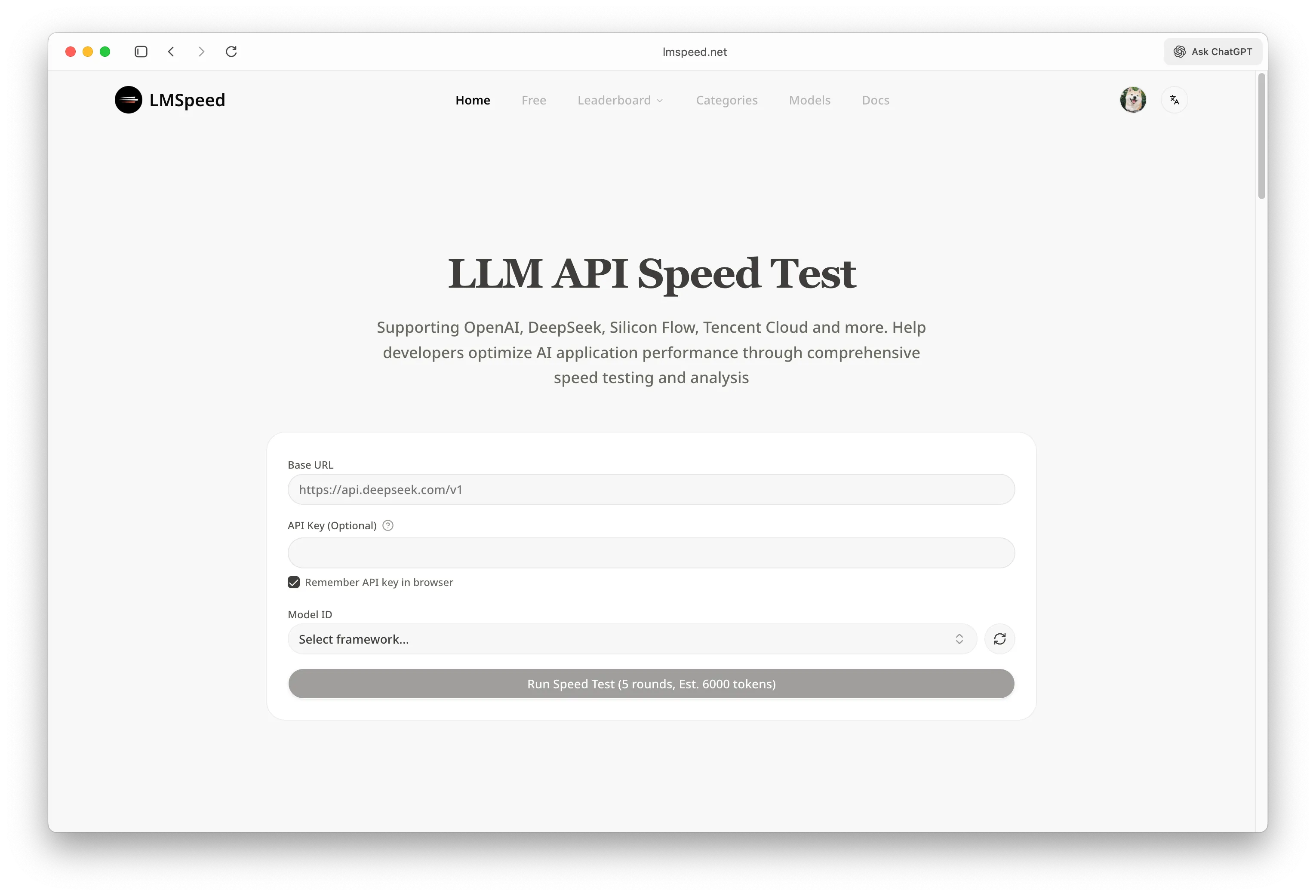

Gen Z Builder, Github 30k+ ✨Sharing AI, video, and efficiency tools.Founder of http://vidbee.org, http://botab.net.Co-founder of http://viora.io. Aim to get 1m users

© 2026 Nexmoe

Development

29.1k

GitHub Stars

50k+

Max Users/Product

11.6k

Commits

297

PRs

37+

Indie Products

Product Planning User Research Data Analysis UI Design Prototyping Requirement Analysis User Experience Competitive Analysis Product Planning User Research Data Analysis UI Design Prototyping Requirement Analysis User Experience Competitive Analysis

Product Iteration Agile Development Data Driven User Feedback A/B Testing Product Operations Growth Strategy Interaction Design Product Iteration Agile Development Data Driven User Feedback A/B Testing Product Operations Growth Strategy Interaction Design